近年来,工厂长时间加班问题频发,员工不愿接受12小时工作制与老板期待吃苦耐劳之间的矛盾日益凸显。这一现象折射出当前制造业劳资关系的深层问题。

从员工角度看,每日12小时工作强度远超法定标准,严重影响身心健康。一位不愿透露姓名的工人表示:‘每天除了工作就是睡觉,完全失去生活品质。我们也有家庭需要照顾,有个人生活需要经营。’持续高强度劳动不仅导致身体疲惫,更带来心理压力,这与现代劳动者追求工作生活平衡的理念背道而驰。

反观企业管理方,部分老板仍固守‘吃苦耐劳’的传统观念。一位工厂主坦言:‘现在年轻人太娇气,我们当年工作都是十几个小时。’这种思维定式忽视了时代变迁与劳动法规的进步。将正常休息权污名化为‘不能吃苦’,实则是管理思维的滞后。

更深层次看,这种现象暴露了三个核心问题:

企业创新动力不足。依赖延长工时而非提升生产效率来维持利润,反映出产业升级的滞后。真正有竞争力的企业应该通过技术革新和管理优化来提高产能,而非压榨员工休息时间。

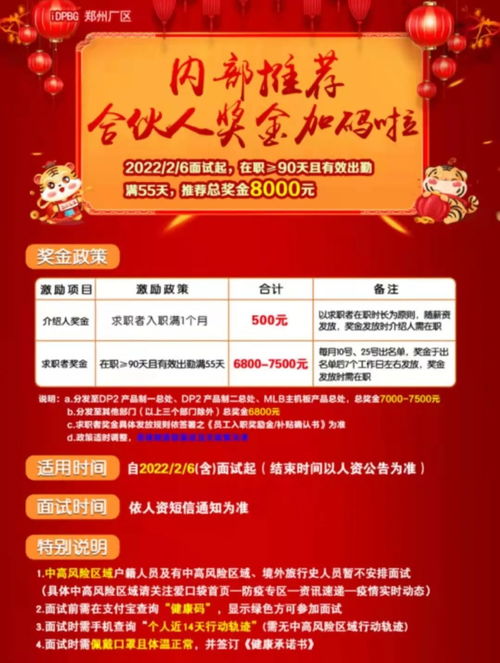

劳动权益保障仍需加强。尽管《劳动法》明确规定工作时长,但在执行层面仍存在监管漏洞。员工往往因担心失去工作而不敢维权,形成恶性循环。

招聘困境的根源在于供需失衡。当企业无法提供合理的工作条件和薪酬待遇时,自然难以吸引和留住人才。所谓的‘招聘难’,本质上是企业竞争力不足的表现。

解决之道在于建立新型劳资关系:企业应转变观念,将员工作为重要资产而非廉价劳动力;完善轮班制度,确保工作强度在合理范围内;政府需加强劳动监察,保障劳动者合法权益;同时,员工也应通过合法渠道表达诉求。

只有在尊重劳动法规、保障员工权益的基础上,才能实现企业的可持续发展,构建和谐稳定的劳资关系。这不仅关乎个体福祉,更关系到整个制造业的转型升级与社会和谐稳定。